「営業の質問は営業のプロに」「技術的な質問は専門部署に」

人間なら当たり前のこの役割分担を、あなたのAIチャットボットでも実現しませんか?それを可能にするのが、Difyの質問分類器です。この機能を使えば、ユーザーの質問の意図をAIが自動で読み取り、最適な回答フローへと繋げることが可能になります。

Tom(@0x__tom)

代表取締役 CEO

Dify を活用した企業の DX 支援や AI エージェント事業などに取り組む株式会社MYUUUという生成AIスタートアップの代表。生成AIユーザーが1,400名所属し、Difyの最新ユースケースを学び合うコミュニティ「FRACTAL LAB」を運営しています。

Difyの質問分類器とは?

Dify質問分類器は、ユーザーの質問を自動的に分野別に振り分け、専門特化したAIに回答させることで、回答精度を大幅に向上させる機能です。

たとえば、以下のような振り分けが自動でできます。

- 「製品の価格を教えて」→ 営業専門AIが料金プランを詳しく説明

- 「エラーコード1234の対処法は?」→ 技術サポートAIが解決手順を提示

- 「返品したい」→ カスタマーサービスAIが手続きを案内

質問分類器を使わない場合と使った場合の違い

❌ 質問分類器なし(従来のチャットボット)

ユーザー「製品の不具合について聞きたい」

↓

汎用AI(すべての質問に1つのAIが対応)

↓

回答「申し訳ございません。詳しい情報が必要です...」結果: 曖昧な回答、情報不足、ユーザー満足度低下

✅ 質問分類器あり(Difyのアプローチ)

ユーザー「製品の不具合について聞きたい」

↓

質問分類器が「技術的な問題」と判定

↓

技術サポート専門AI(不具合対応に特化)

↓

回答「症状を確認させてください。以下の3点を...」結果: 的確な回答、問題解決率向上、ユーザー満足度アップ

Dify質問分類器の使い方3STEP

Dify質問分類器の使い方は非常に簡単です。ここでは、3つのステップで基本的な設定方法を解説します。

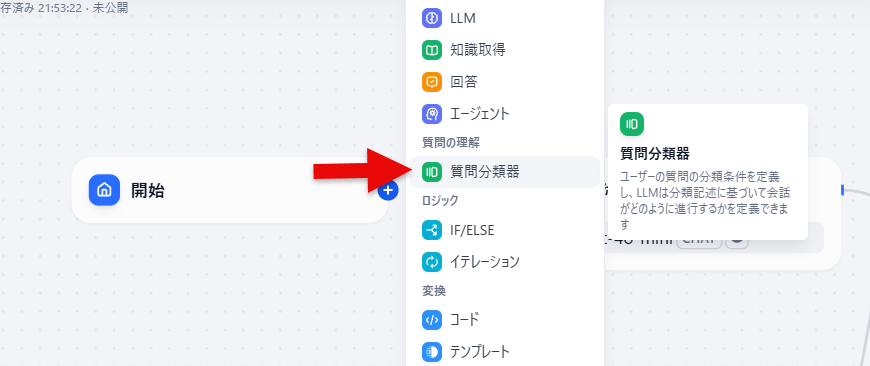

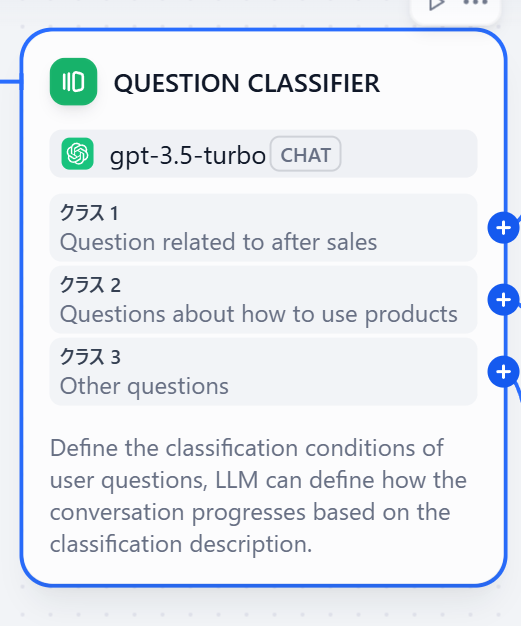

STEP1:質問分類器ブロックの配置と設定

まず、Difyのワークフローエディターを開き、画面左側のノードリストから「質問分類器」ブロックをクリックして配置します。

次に、配置した質問分類器ブロックをクリックし、設定画面を開きます。

設定画面では、以下の項目を設定します。

- 名前: 質問分類器ブロックの名前を設定します。(例:問い合わせ分類器)

- 説明: 質問分類器の説明を入力します。(任意)

- 入力変数: 質問分類器への入力となる変数を指定します。(通常はユーザーの発言テキスト)

- 推論モデル: 使用するLLMモデルを選択します。(GPT-3.5、GPT-4など)

- メモリウィンドウサイズ: チャット履歴の伝達量を設定します。(必要に応じて調整)

STEP2:分類条件とカテゴリーの定義

次に、質問を分類するための条件とカテゴリーを定義します。

設定画面の「分類ラベル/説明」セクションで、以下の操作を行います。

- カテゴリー名を入力: 分類したいクラスの名前を入力します。(例:製品に関する質問、料金に関する質問、その他)

注意 dify上でクラスと書かれているものはカテゴリのことを指します。

- 分類条件を記述: 各クラスに対応する分類条件を自然言語で記述します。(例:「製品」「機能」「スペック」など製品に関するキーワードを含む場合、「料金」「価格」「費用」など料金に関するキーワードを含む場合など)

- クラスを追加: 必要に応じてクラスを追加します。

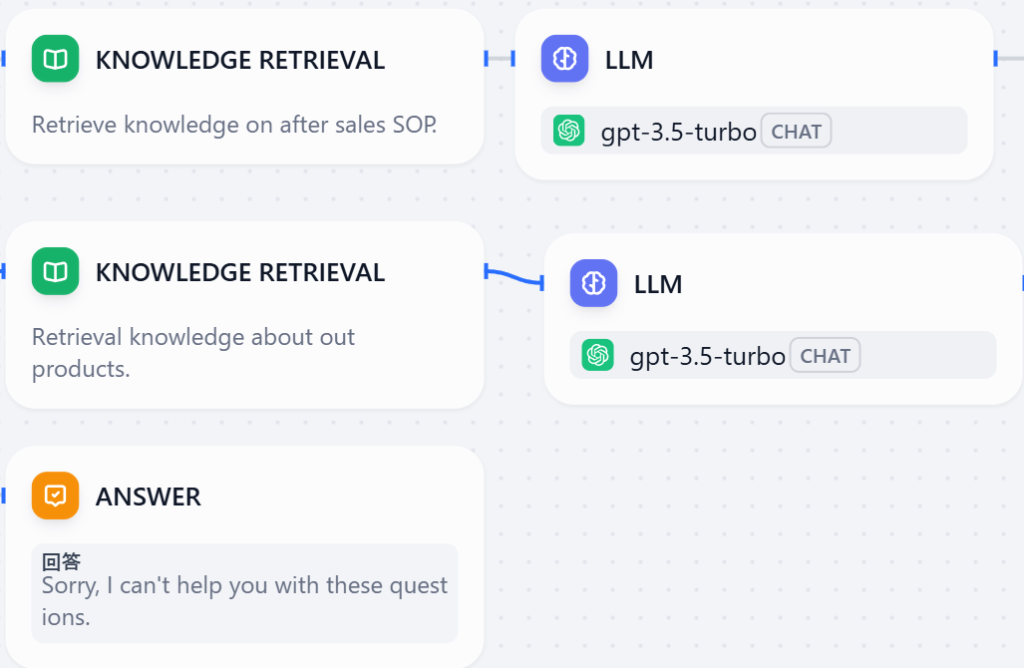

STEP3:下流ノードとの連携と実行

最後に、質問分類器ブロックの下流に、分類結果に応じた処理を行うノードを接続します。

例えば、

- 「製品に関する質問」 カテゴリーの場合 → 製品FAQを検索する「LLM」ブロックに接続

- 「料金に関する質問」 カテゴリーの場合 → 料金プランのRAGをもつ「知識取得」ブロックに接続

ワークフロー全体を実行すると、ユーザーからの質問が質問分類器ブロックで分類され、設定したクラスに応じて下流ノードが実行されます。

Tom

Tomたった3ステップで質問分類器が完成!Difyって本当に簡単だね

Dify質問分類器の特徴3選

Dify質問分類器は、どのような特徴があるのでしょうか?ここでは、Dify質問分類器の3つの特徴を詳しく解説します。

特徴1:直感的な操作性と導入の容易さ

Dify質問分類器は、直感的な操作性と導入の容易さも魅力です。

- GUIベースのエディター: Difyは、GUIベースのワークフローエディターを提供しており、ドラッグ&ドロップの操作で簡単に質問分類器を構築できます。

- テンプレートの活用: Difyには、様々なユースケースに対応したテンプレートが用意されています。テンプレートを活用することで、質問分類器の構築を大幅に効率化できます。

- 日本語ドキュメントの充実: Difyは、日本語ドキュメントも充実しており、導入から運用まで安心して利用できます。

- 無料プランの提供: Difyは、無料プランも提供しており、 クレジットカード登録なしでOpenAIのAPIを200回まで無料で利用できます。まず無料で試してみたいという方にもおすすめです。

特徴2:柔軟な分類条件と高度なカスタマイズ性

Dify質問分類器の最大の特徴は、その柔軟な分類条件と高度なカスタマイズ性です。

- キーワード、フレーズ、正規表現: Dify質問分類器では、キーワードやフレーズだけでなく、正規表現を用いた複雑な条件設定も可能です。これにより、「〇〇を含む質問」「〇〇から始まる質問」など、多様な質問パターンに対応できます。

- 自然言語での条件記述: 分類条件は自然言語で記述できるため、プログラミングの専門知識がない方でも容易に設定できます。直感的な操作で、誰でも高度な質問分類器を構築できます。

- 複数カテゴリーへの分類: 質問を複数のカテゴリーに分類し、それぞれのカテゴリーに応じた処理を定義できます。例えば、「製品に関する質問」かつ「技術的な問題」というように、多角的な分類が可能です。

- プロンプトによるルール設定: プロンプトを活用することで、分類ルールを細かく設定し、分類精度を向上させることができます。例えば、「〇〇に関する質問の場合は、〇〇と分類する」といった具体的な指示を与えることができます。

自然言語で条件設定できるのがマジで便利!プログラミング知識なくても高度な分類ができるのはすごい。

特徴3:豊富なモデル選択肢と高い拡張性

Dify質問分類器は、豊富なモデル選択肢と高い拡張性も兼ね備えています。

- 多様なLLMモデル: GPT-3、GPT-4、Claudeなど、様々な大規模言語モデル(LLM)から、目的に最適なモデルを選択できます。これにより、用途や予算に応じて最適な質問分類器を構築できます。

- 外部API連携: Difyは、外部APIとの連携も容易に行えます。例えば、CRMやSFAなどの既存システムと連携することで、質問分類の結果を業務システムに反映させることができます。

- RAGとの連携: Difyは、RAG(Retrieval-Augmented Generation)技術との連携も可能です。質問分類器とRAGを組み合わせることで、より高度なFAQシステムやナレッジ検索システムを構築できます。

- 画像分析機能: 画像認識機能を備えたLLMと組み合わせることで、画像の内容に基づいた質問分類も可能です。例えば、ユーザーから送信された製品の画像を分析し、不良品に関する問い合わせかどうかを分類できます。

Dify質問分類器を使ってみた!カスタマーサービスのチャットボット作ってみる!

実際にDify質問分類器を使ってみると、その効果を実感できます。ここでは、Dify質問分類器を使ったカスタマーサービスのチャットボットをご紹介します。

事例:Difyが提供しているサンプルの顧客対応チャットボット

今回はDfyが標準で提供しているサンプルをもとに質問分類器を使ったカスタマーサービスの使い方をご紹介します。

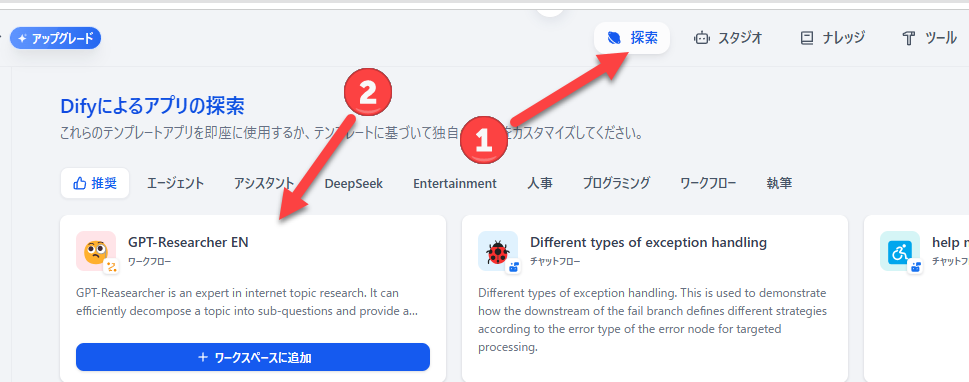

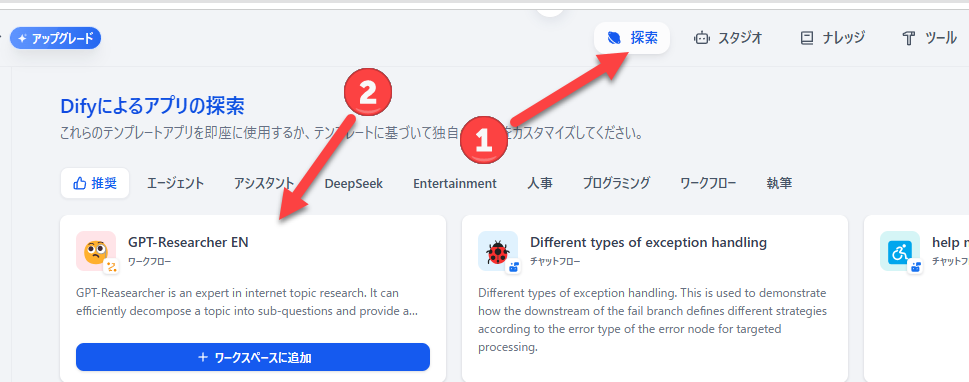

①Difyにログインした状態で「探索」をクリックします。

②GPT-Researcher ENをクリックします。

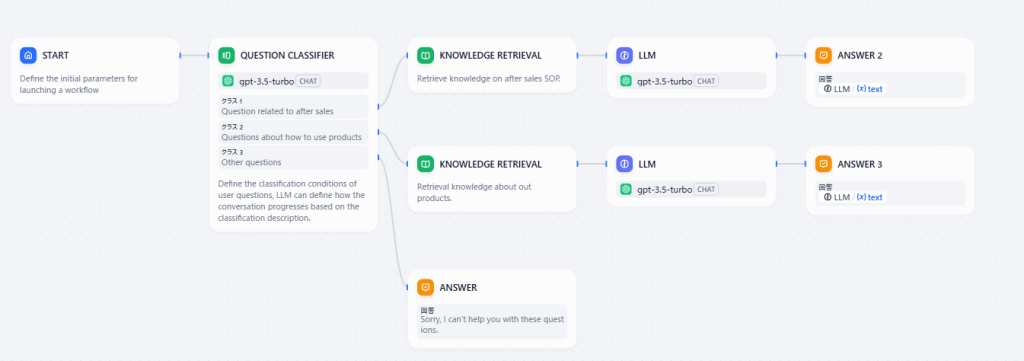

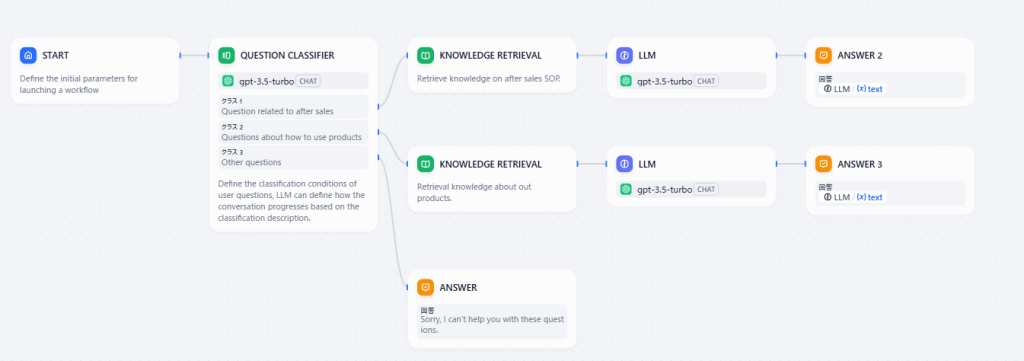

開始ブロックのすぐ次に質問分類器ブロックが使われています。ここで顧客の質問ごとに処理を分けています。

Difyがこんな分かりやすいサンプルを用意してくれるのは本当に嬉しい限りですね。

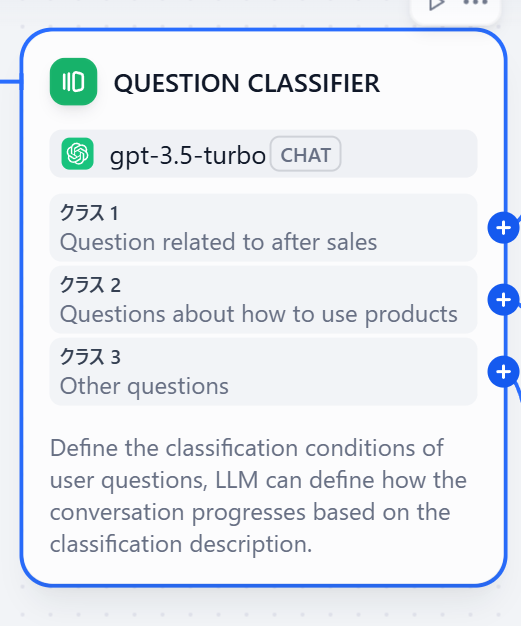

分けているクラスは下記のように分けています。

そしてQuestion related to after sales(アフターセールスに関する質問)、Questions about how to use products(アフターサービスに関する質問)は個別のRAG(あらかじめ登録された会社の情報)を確認した後LLMを使って回答を行うようにしています。この二つに該当しないものは「ごめんなさい。その質問にはお答えできません」という対応になっています。

コンピューターも人間も同じです。問い合わせをするなら専門家のほうがいいはずです。Difyも同様にいきなりLLMに問い合わせをするのではなく、

- まず質問の分類をする。

- 分類ごとの専門知識に問い合わせをする。

- 分類ごとのプロンプトを用意したLLMに問い合わせをする。

この過程をすることで回答の質がかなり良くなります。

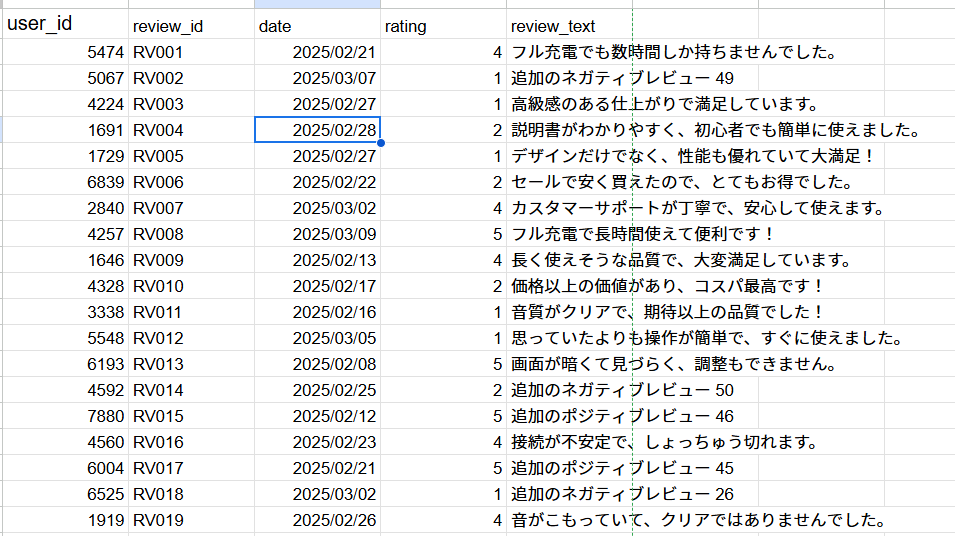

実際に質問分類器を検証してみた結果

Dify質問分類器の性能を検証するため、実際に質問分類の実験を行いました。

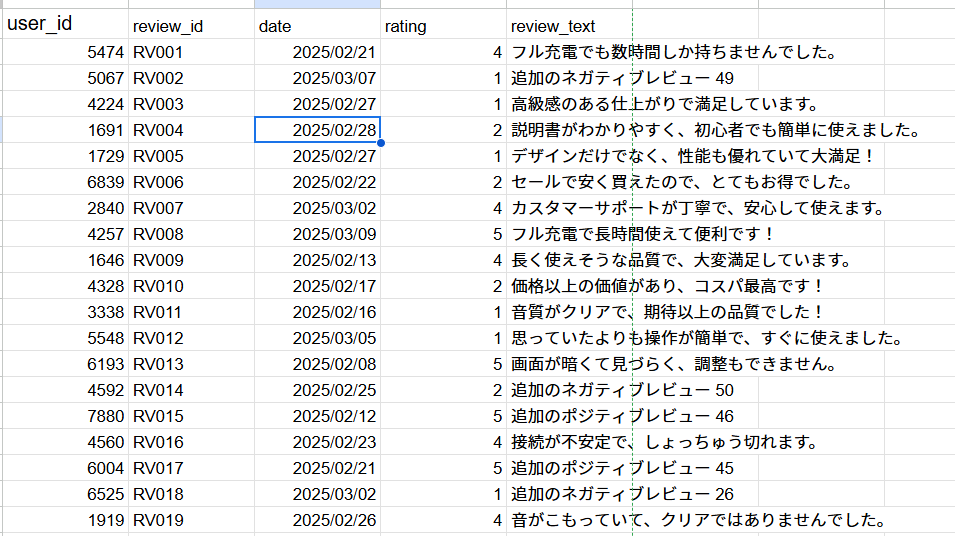

使ったデータこちら

実験内容:

- 商品の使い勝手のレビューを100件用意(データはChatGPTで作成)

- Dify質問分類器に学習データとして与え、質問分類を実行

- 分類精度を測定

実験結果:

- 質問分類精度:68%

実験結果は著者の実験結果なのでワークフロー、LLMのモデルによって変わります。

ネガティブと判断できなかったものはこのようなレビューでした。

- 音がこもっていて、クリアではありませんでした。

- バッテリーの持ちが悪く、すぐに充電が必要になります。

- 到着が遅すぎる。サポートセンターに問い合わせても返信がありません。

- 追加のネガティブレビュー 34

追加のネガティブレビューはポジティブと判断されるものもあったりしてちょっとこの辺が不安定な状態でした。

もちろんこのあたりはLLMのプロンプトによって結果は変わってくるはずなのでこのあたりはエンジニアの腕の見せ所ですね。

Dify質問分類器に関するよくある質問

よくある質問をまとめました。

プログラミングの知識は必要ですか?難しくないですか?

いいえ、プログラミングの専門知識は不要です。Difyは直感的なGUI操作と、自然言語での条件設定に対応しているため、どなたでも簡単に高度な質問分類器を構築できます。

利用料金はかかりますか?無料で試せますか?

Difyには無料プランがあり、クレジットカードの登録なしでOpenAIのAPIを200回まで無料で試すことができます。まずは気軽に触ってみたいという方にもおすすめです。

質問の分類精度はどのくらいですか?精度を上げるコツはありますか?

分類精度は、使用するLLMモデルや分類条件の記述(プロンプト)によって変わります。精度を上げるには、各カテゴリーの特徴をより具体的に記述したり、分類が難しいケースを例示したりするなど、プロンプトを工夫することが重要です。

RAG(独自ナレッジ)と連携させることはできますか?

はい、可能です。質問分類器でユーザーの質問を仕分けた後、カテゴリーに応じたRAG(知識取得)ブロックに接続することで、「製品に関する質問には製品マニュアルの知識を」「料金に関する質問には料金プランの知識を」といった形で、より専門的で精度の高い回答を生成できます。

GPT-4以外のAIモデルも使えますか?

はい、GPTシリーズのほか、Claudeなど、様々な大規模言語モデル(LLM)から、目的や予算に応じて最適なモデルを選択できます。画像分析機能を持つモデルとの連携も可能です。

分類のルールを、もっと細かく全体的に指示する方法はありますか?(高度な設定とは)

はい、可能です。質問分類器ブロックにある「高度な設定」を開くと、「指示」という入力欄があります。ここには、各カテゴリーの分類条件とは別に、分類器全体の動作をコントロールするための指示を書き加えることができます。例えば、「ユーザーの感情も考慮して分類してください」といった抽象的な指示や、「商品Aと商品Bに関する質問は、より厳密に区別してください」といった分類基準を補強するような指示を与えることで、AIの判断基準をさらに洗練させ、分類の能力を高めることが可能です。