Dify(ディファイ)は、AIアプリケーションを迅速に構築するためのオープンソースプラットフォームです。直感的なインターフェースと強力な機能により、開発者はカスタムチャットボット、AIエージェント、RAGエンジンなどを容易に作成できます。その中でも、「テキスト抽出」機能は、文書データを効率的に活用するために非常に重要な役割を果たします。

本記事では、Difyのテキスト抽出について、初めて使う初心者向けに、基本から応用までをわかりやすく解説します。

Tom(@0x__tom)

代表取締役 CEO

Dify を活用した企業の DX 支援や AI エージェント事業などに取り組む株式会社MYUUUという生成AIスタートアップの代表。生成AIユーザーが1,400名所属し、Difyの最新ユースケースを学び合うコミュニティ「FRACTAL LAB」を運営しています。

Difyのテキスト抽出ツールとは?

Difyのテキスト抽出は利用者がアップロードした文書ファイルの中身を読み取り、それを後に続くAIが理解できるように準備してくれる仕組みです。

対応できるファイル形式はTXTやMarkdown、PDF、HTML、DOCXなどで、文字の情報を抜き出して文章データに変換してくれます。一方で、画像や音声、動画ファイルは対象外です。

つまり、紙の文書をスキャンして文字を読み取るような機能はなく、テキストとして扱えるファイルだけをそのまま取り出してくれる仕組みです。

これによって、大きなPDFやWord文書を用意しても、AIが直接内容に応じた回答を出したり、要約を返したりできるようになります。次の章では、このテキスト抽出機能にどんな利点があるのかをさらに見ていきます。

Tom

TomDifyのテキスト抽出を使えば、面倒な文書整理が一瞬で完了!AIの力で効率アップを体感しよう!

Difyテキスト抽出ツールの特徴3選

Difyのテキスト抽出は、一般的な画像から文字を取り出す仕組みや、ほかのAIの文章解析ツールと比較して特に違う部分があります。ここでは、その中でも大きな3つのポイントに注目してみます。

OCR系ツールとの違い

まず押さえておきたいのは、Difyのテキスト抽出は一般的な「画像から文字を認識するサービス」とは方法が異なるという点です。画像から文字を読み取る技術(OCR)は、紙をスキャンしたファイルや写真などに写っている文字をデジタルの文章として変換するのが得意です。

でもDifyは、そうした画像ベースのデータを扱うわけではありません。先ほども触れたように、テキストが含まれたファイルだけが対象で、画像PDFは含まれません。そのため、紙の文書をスキャンして文字に直したいときには、Difyだけではできない点に注意が必要です。

けれども、元々テキスト情報が入っているファイルを扱うときは、Difyなら画像認識の後に必要な作業を大幅に省けます。普通のOCRソフトで文章を取り出したあとは、人がその文章をチェックして分析したり、別のツールにかけたりしますよね。Difyではファイルを載せるだけで自動的に文章を抜き出し、すぐにAIが内容を理解してくれます。つまり、OCRが「文字をコンピューターで扱える形に変える」役割だとすれば、Difyは「取り出した文字を理解して使いやすくする」ための仕組みだといえます。

LLMを活用した解析の強み

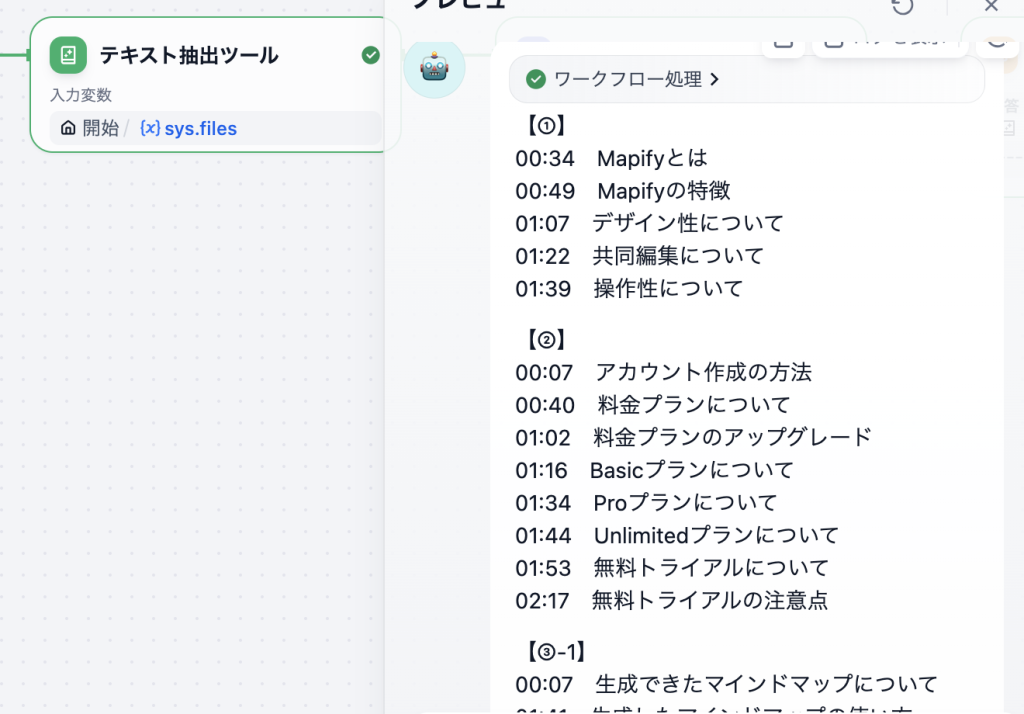

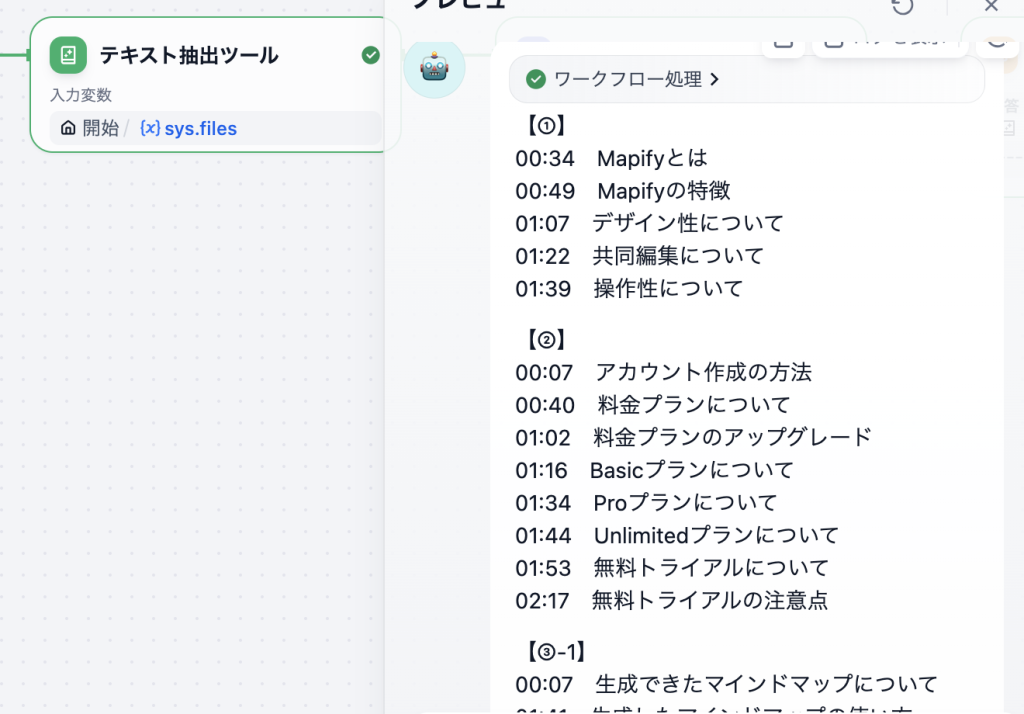

Difyの魅力は、文書からテキストを抽出し、そのまま高度なAI解析に渡せる点です。具体的には、ユーザーがアップロードしたファイルを「テキスト抽出ツールノード」で読み取り、テキストに変換します。

このテキストは、LLMノード(例:GPT-4oなど)に伝えられ、内容の要約や質問への回答作成などが可能となります。これにより、単なる文字の抽出にとどまらず、文書の理解や推論といった高度な処理を一度で行えます。さらに、AIの活用により、多言語対応も容易になり、例えば英語の文書を日本語に要約することや、その逆も可能です。難解な論文でも、母国語で分かりやすく要点を把握できるのは大きな利点です。

Difyのテキスト抽出とAI解析の組み合わせにより、文書の内容理解や要約、質問応答などが効率的に行えます。これにより、ユーザーは多言語の文書でも容易に情報を取得し、活用することが可能となります。

ユーザーにとってのメリット

こうした特徴から、Difyのテキスト抽出とAI解析を組み合わせると、利用者は多くのメリットを得られます。

まず最大の強みは、ほしい情報をすぐに取り出せる点です。ボリュームのあるPDFでも、知りたい箇所を質問すればAIが即答してくれますし、まとめを作らせればあっという間に要点が手に入ります。これによって、人が一から全文を読む時間や労力を大幅に省けるわけです。

たとえば30ページの資料を読むのに1時間かかっていたものが、Difyなら数分で整理できるかもしれません。また、人が手入力をするとどうしても発生しがちなミスも減らせます。

大きな文章を理解するAIを活用すると、手作業の間違いを減らし、情報をしっかり整理しやすくなります。いろいろな書類をまとめて扱う業務では、コンピューターに任せた方が同じ手順で正確に処理できる可能性が高いですよね。さらにDifyは特別なコードを書かなくても使えるので、専門家じゃない人でも気軽に扱えます。少しの設定で、自分向けの「文書を読み取るAIの補助役」が作れるのはとても便利です。

Difyのテキスト抽出を活用すれば、長文の要点整理も一瞬!時間と手間を大幅に削減して、もっと効率的に情報を活用しよう!

Difyテキスト抽出ツールの使い方(3ステップ)

それでは、Difyでテキスト抽出を使うにはどうすればいいのでしょうか。

ここからは3つのステップで、一番ベーシックなやり方を説明します。画面の見本やイラストがあればより分かりやすいですが、文章だけでも順番を追ってイメージしてみましょう。

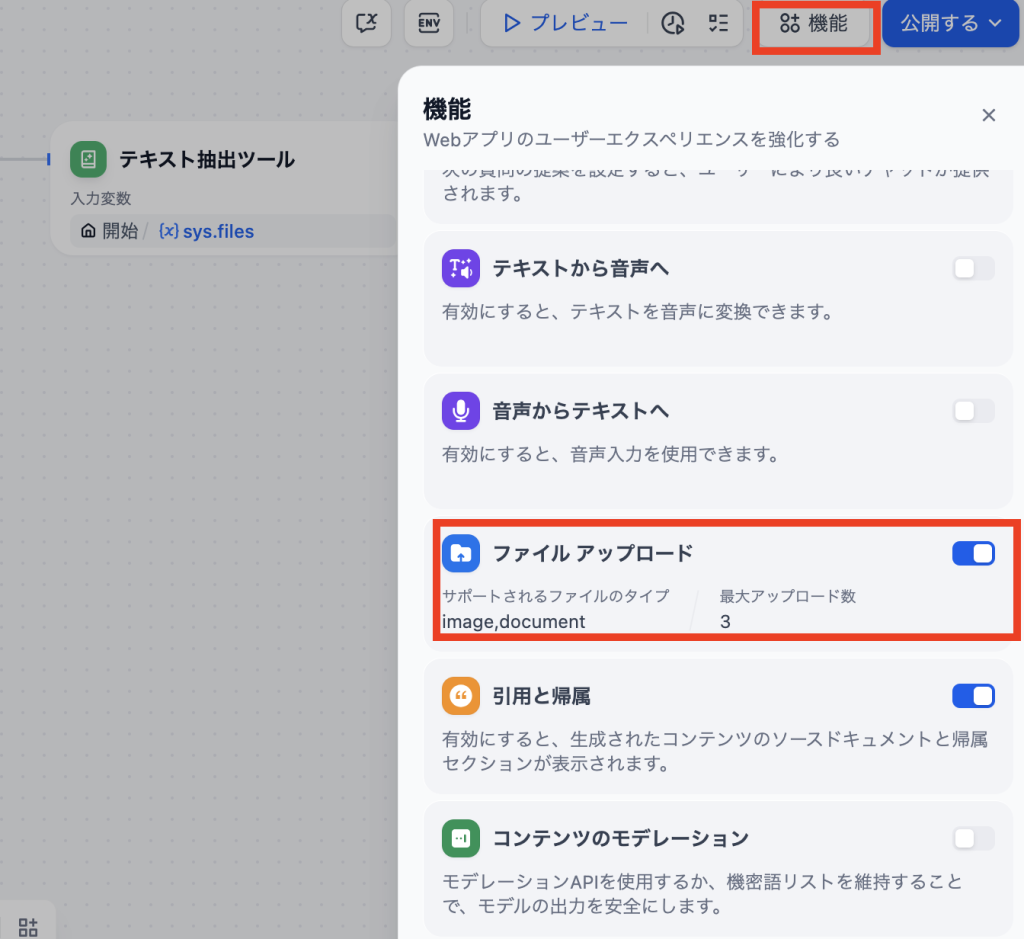

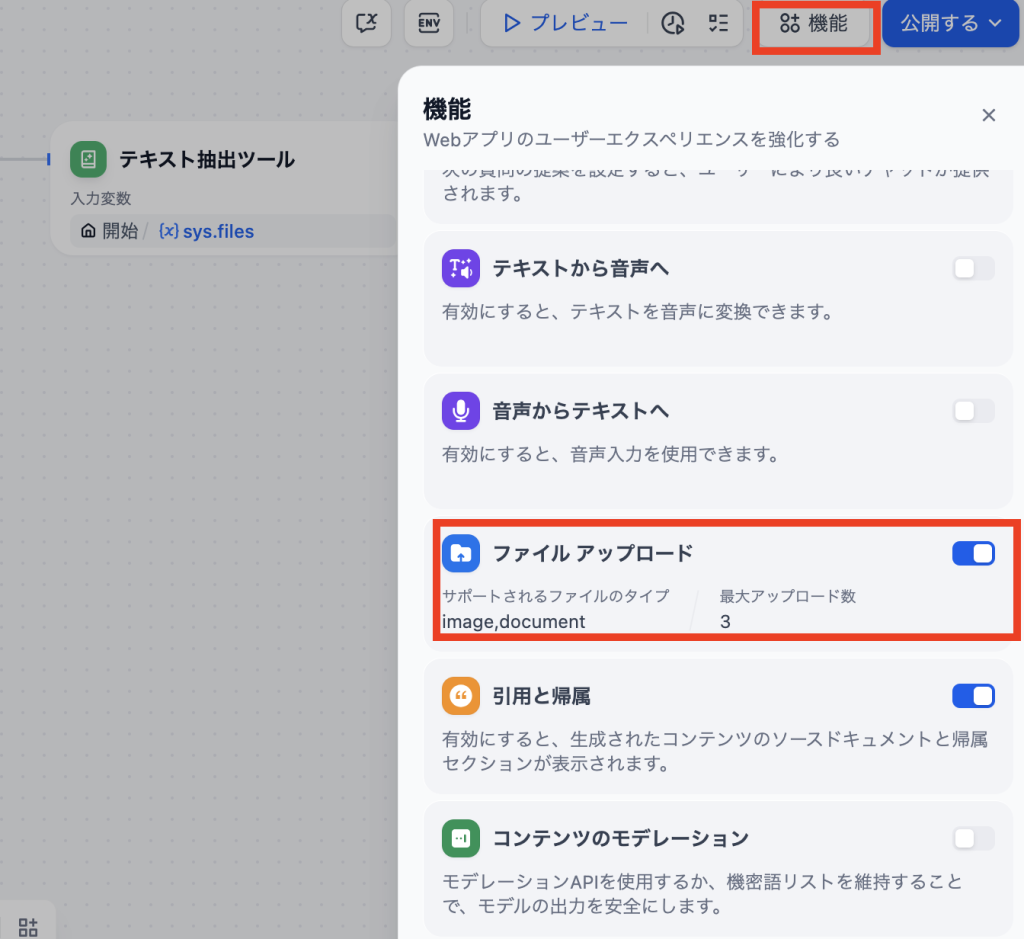

①ファイルアップロードを有効化する

まずDifyで新しくアプリを作成したら、利用者がファイルを送り込めるように設定します。Difyの仕組みは「開始(Start)」という部分から動き出しますが、そこに「ファイルを入れておく変数」を追加します。

たとえばpdfという名前で1つのファイルを受け取る形に設定するのです。こうしておけば、利用者はPDFファイルを送れる状態になります(WordやTXTでも同様です)。

②テキスト抽出ノードを追加する

次に、工程の中に「テキスト抽出のパーツ」を組み込みます。さっき設定したpdfという変数を、この抽出パーツに入力として指定するのです。

そうすると、アップされたファイルはこの抽出パーツを通り、中の文章が自動で取り出されます。特別なコードは要りません。たとえばPDFの場合、数秒で全部の文章が取り出され、結果としてtextという出力に格納されます(ここにファイルの全文が入るイメージです)。

③LLMノードを追加して回答を生成する

さらに、その抜き出した文章をもとに考えるLLMノードを配置します。LLMノード(例:GPT-4oなど)には、前のパーツからのtextを指示として渡します。

そうすれば、AIはアップされた文書の全体を「読んだ」状態になり、質問されたことに答えたり、まとめを作ったりできます。最後に「終了(End)」のパーツを用意して、AIの返す結果を利用者に届けるようにつないだら完成です。

ここまでできたら準備は終わりです。

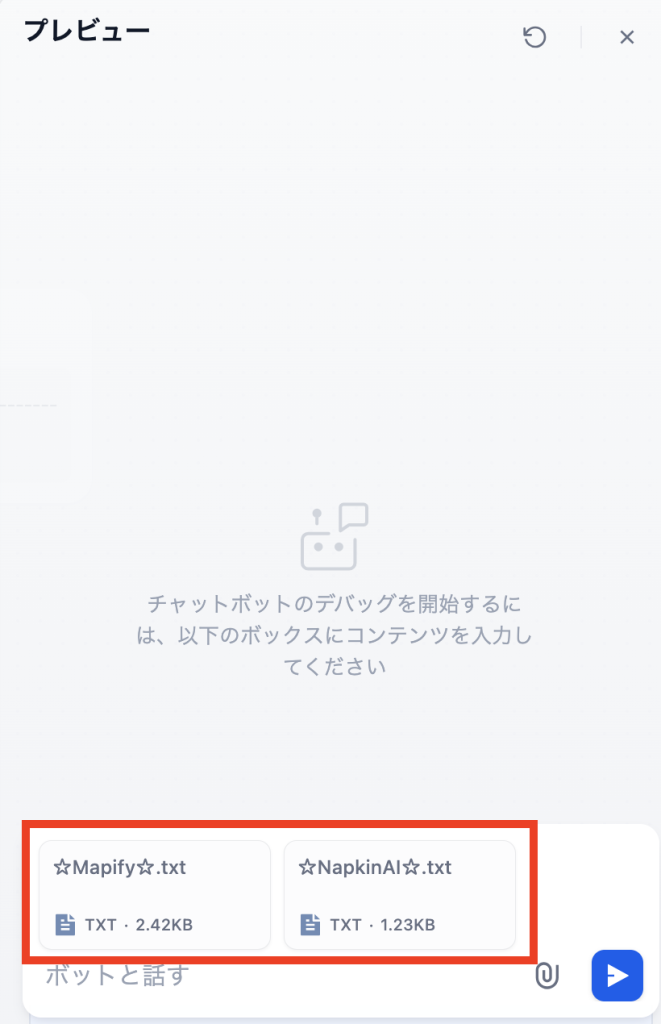

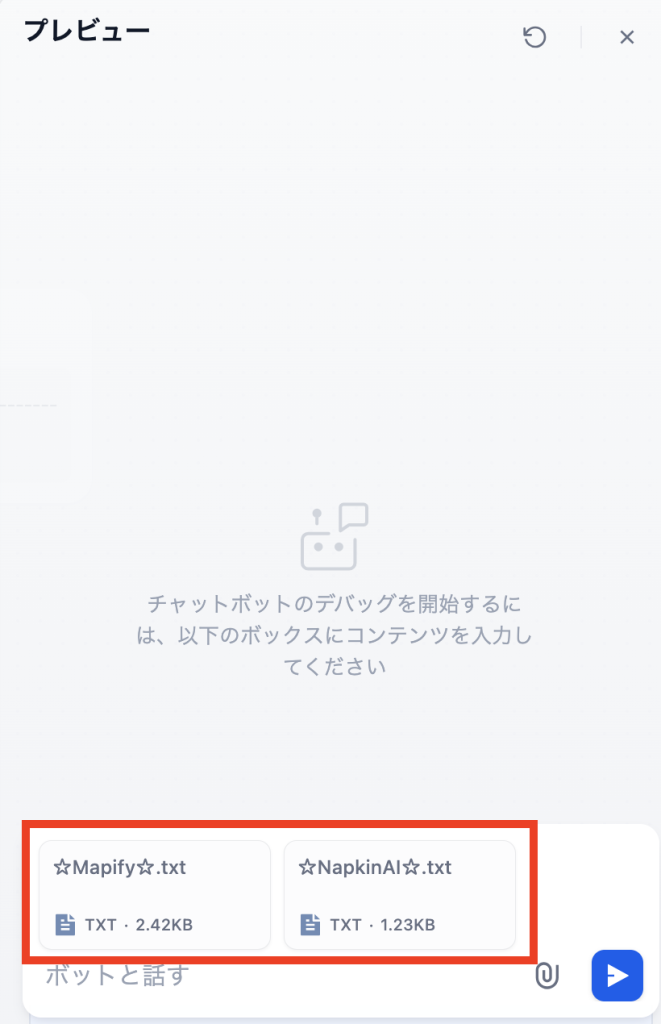

実際に動かすときは、ユーザーがアプリの画面からファイルをアップし、そのあとチャット風のやりとりを通じて質問を投げかけられます。たとえば「この書類の要点を教えて」と聞けば、アップしたPDFの内容をもとにAIが答えてくれます。公式の資料にも、ChatPDFを例にこうした流れが紹介されています。

Difyのテキスト抽出は3ステップで完了!AIに任せて、文書処理をもっとスマートにしよう!

Difyを使った実際の活用事例

Difyのテキスト抽出とAI解析を組み合わせると、一体どんなことができるのでしょうか。ここではいくつかの使い方を挙げてみます。あなたが同じことをするとしたら…と考えながら読むと、より現実的なイメージが沸くでしょう。

PDFマニュアルのチャットボット

たとえば、製品の操作方法をまとめた説明書がPDFで配布されているとします。これをDifyに読み込ませて、「チャット式の問い合わせ」システムを作ると、利用者は「○○の手順は?」「エラーコード123は何?」などの質問を手軽に投げられます。するとAIがマニュアルの該当する部分を探して答えてくれるわけです。まるで親切なスタッフが横にいるような安心感ですね。こうした「アップしたファイルの内容について答える」仕組みは、Difyの主要な想定の一つでもあります。

技術関連の書類や、よくある質問の情報をまとめた資料などにも応用できます。

長文記事の要約と多言語対応

インターネットの記事や研究論文など、長い文章を読まないといけない場面でも、Difyは役立ちます。まず全文を抽出してAIに任せれば、要旨を短時間で把握できます。複雑な内容の学術文献や、ニュースのポイントを素早く捉えるのに便利です。さらに、AIは翻訳も得意なので、英語の文書をアップして「日本語でまとめて」と頼むことも簡単です。言語の壁を越えて情報を収集できるのは、大きなメリットですね。

複数ドキュメントからの情報抽出

Difyは同時にいくつかのファイルを扱うこともできます。

たとえば多数の契約書から特定の条件を抜き出したいとき、いっぺんにファイルをアップして、共通する内容を探して比較するといったやり方が考えられます。リストをまとめるパーツや指定した項目を取り出すパーツと組み合わせれば、AIが書類ごとに重要な情報を並べてくれるわけです。人間が手作業で多くの紙をめくるよりも、はるかに短時間で終わる可能性があります。

こういったように、Difyのテキスト抽出とAIの組み合わせは、仕事でも日常でも幅広く活かせます。特に「文章を読む・まとめる・探す」という作業全般で、使える手助けになるでしょう。あなた自身も「こんな場面で活かせるかも」と思いつくことがあれば、ぜひ試してみてください!

Difyのテキスト抽出は、業務効率化の強い味方!マニュアル検索や要約、データ整理もAIに任せて、もっとラクに情報を活用しよう!

Difyと他のテキスト抽出ツール(OCR系・LLM系)の比較

Difyとほかのテキスト抽出サービスを比べてみましょう。

対象となるツールは大きく分けて2種類あります。ひとつは「画像から文字を読み取るもの(OCR系)」で、もうひとつは「Difyのように、文章を理解するAIを使うもの(LLM系)」です。これらの仕組みを見比べたうえで、Difyの魅力を整理していきます。

OCR系ツールとの比較

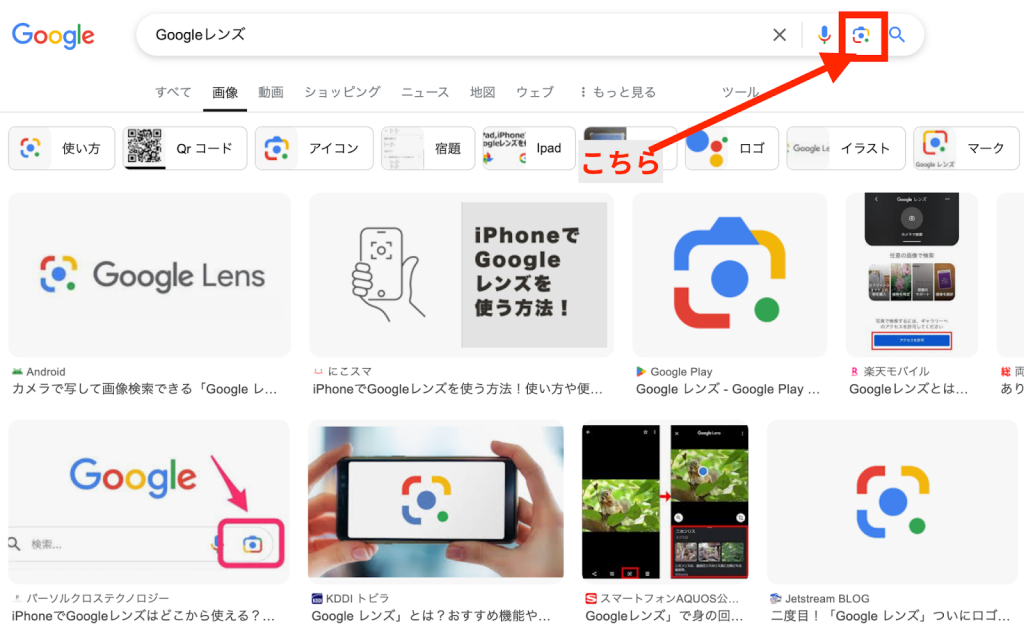

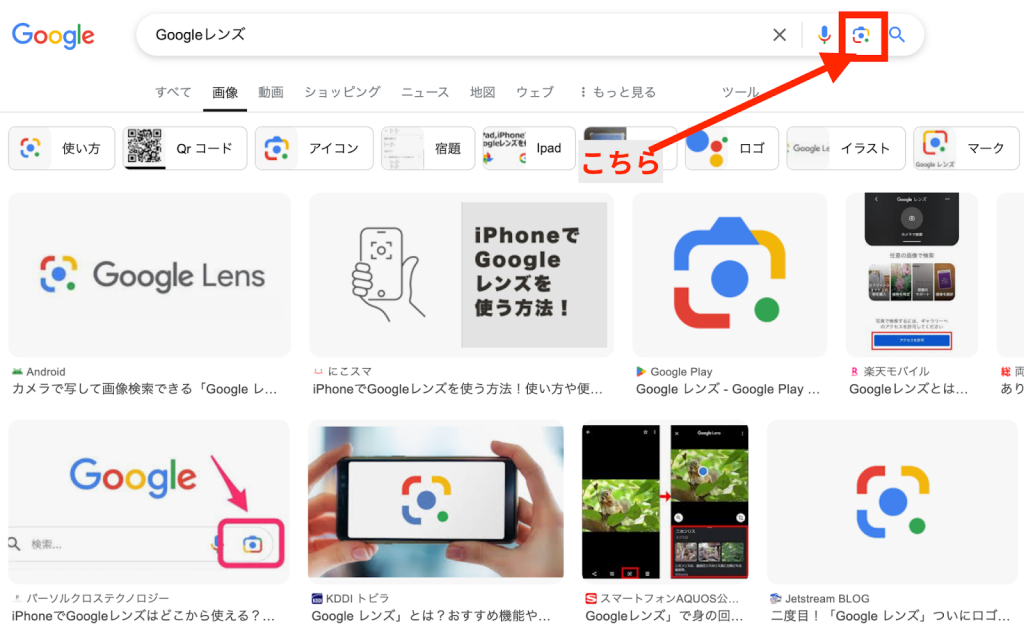

OCR系のツールとは、前述したように紙や写真に写っている文字を文章データに変えるサービスやソフトです。たとえばAdobe AcrobatのOCRや、Googleのクラウドストレージに入れると文字を取り出してくれる仕組み、スマホのカメラで文字をコピーできるGoogleレンズなどが代表的です。これらは紙の資料や写真データでも文字を正確に抜き出せるのが強みです。名刺を撮影して連絡先を獲得したり、書籍をスキャンしてテキストにするなど、アナログな情報をデジタル化するのに便利ですね。今では印刷がきれいなら、認識の正確さもかなり高いです。

ただし弱点は、抜き出した文章の意味までは理解しないことです。OCRは「書かれた文字をそのまま取り出す」機能なので、実際にその内容を調べたりまとめたりするには、また別の工程や人の手が要ります。

たとえば領収書に書かれた金額だけは分かっても、「すべての平均額は?」と計算する部分は自分で行わなければなりません。手書き文字や画質が荒い写真などだと、読み取りエラーも起きやすいです。つまりOCRは情報を取り出すところまでが役目で、そのあとの使い方は利用者が考えないといけません。

LLM系ツールとの比較

近年注目を集めているのが、文章を読む力のあるAIを使ったテキスト解析ツールです。Difyもこのグループに入りますが、ほかにはChatPDFやHumata.ai、Notion AIの文書に関するQ&A機能、あるいは開発者向けのLangChainやLlamaIndexなど、さまざまな形で「AIに文章を読ませて活用する」やり方が出ています。

文章を理解できるAIを使う最大の強みは、与えられた文章の要点をまとめたり、的確な答えを返したり、追加の情報を盛り込んで説明したりできることです。

たとえばChatPDFでは、PDFを読み込ませると、その内容に関してやりとりができます。長い資料から必要なところだけ引き出すのが簡単になるわけです。こうした「文書を読んで答えるアシスタント」の役割を果たせる点が、文章理解AIツールの優れた部分です。

ただし気をつけたい点もあります。まず、もとになる文章のデータがなければ、そもそもAIは考えることができません。つまり紙の書類や画像しかない場合には、やはりOCRなどを組み合わせないといけません。また、AIが完璧でない以上、たまに誤った内容を返すこともゼロではないです。文章に書いていないことを勝手に推測してしまう例もあります。大事な判断には、人がきちんとチェックを入れたり、信頼度の高いモデルを使う工夫が必要です。さらに、多くの文章を扱うほど利用料金が増える場合もあるため、大量データを扱う場合はコストを考慮しなくてはいけません。

Difyを選ぶべきユーザーは?

これらを踏まえて、どういう人にDifyが合っているのか考えてみましょう。Difyは、画像からの文字起こしや文章理解AIのそれぞれの良さを取り込みながら、プログラムを書かずに使えるよう整えた便利な仕組みです。ですから、次のような場面に特におすすめできます。

自分でAIを使った文書サポートツールを作りたい人

たとえば社内向けに「PDFの資料について質問できるチャット」を作りたいとか、手元の文書をAIで調べてまとめたいとか、そういう用途があるならDifyはぴったりです。専門の技術者でなくても、画面に必要なパーツを並べるだけなので簡単に試せます。テキストの形で保存されている文書があるなら、よりスムーズです。

あれこれ別のツールを使わずに、一度に作業を済ませたい人

文字を読み取るだけとか、内容をまとめるだけといった個々の機能ではなく、全体の流れをまとめて機械に任せたい人にもDifyは向いています。たとえば「ファイルを入れたら、内容を解析してレポートを出す」といった一連の操作を、Difyの工程で完結できます。別々のサービスをつなぎ合わせる手間が減るのは大きな強みです。

最新のAI技術を気軽に取り入れたい人

Difyは内部でOpenAIのGPTシリーズなどを使えます。APIの設定やヒントを書く工夫を、あまり詳しく知らなくても、あらかじめ用意されたメニューを選ぶだけで済むのです。

「ChatGPTを使ってみたいけど、プログラムを組むのは難しそう」という方にも、Difyの画面を使う方法なら取りかかりやすいでしょう。プログラムを書かずに、AIの利点を活用できるのは一般利用者にとってとても魅力的です。

一方で、「紙の文書を大量に読み取って電子化したい」という目的なら、やはり特化したOCRのほうがいいかもしれません。あるいは「もっと細かいコードを書いて自分なりにカスタマイズしたい」という人は、LangChainなどを使って一から作る方法もあります。Difyは、コードを書かずに素早く動くものを試したい人や、文章を読む処理とAI応答をセットで簡単にこなしたい人に特に合ったツールだといえるでしょう。

OCRではできないAI解析もDifyなら簡単!文書をそのまま理解・要約・検索できる便利さを体感しよう!

Difyは商用利用可能?無料プラン含めた料金体系

ここではDifyの料金設定や、仕事で使う際に気になる点をまとめます。

商用利用はできる?

結論を言うと、Difyは商用利用ができます。Difyは「Apache License 2.0」という形で公開されていて、このルールでは仕事向けの活用を認めています。

そのため、自分の会社のサービスに組み込んだり、業務効率化のために取り入れたりしても問題ありません。ただし決まりとして、Difyそのものをそっくり使って似たような多人数向けサービスを作るのは認められていません(公式の了承を得る必要があります)。

また、Difyのロゴや著作権のマークを勝手に外すことなども禁止されています。

基本的には「Difyを再配布しない限りは、商用でもOK」と考えてください。個人でも法人でも、Difyを使ってAI機能を作る分には問題ありません。

無料プラン(サンドボックス)

Difyには、最初に試してみるのにちょうどいい無料プラン(Sandboxプラン)があります。クラウド版Difyに登録すれば、このプランで基礎的な機能をすぐに使えます。

無料プランだと、AIへの問い合わせが200回まででき、クレジットカードを登録しなくても使えます。

ただし利用時には、GitHubやGoogleアカウントでのログインと、自分のOpenAI用のキーが必要です。

無料プランには後ほど述べる有料プランに比べて制約がありますが、小さな範囲の実験や個人での利用なら、十分その便利さを体験できるでしょう。

有料プランの特徴

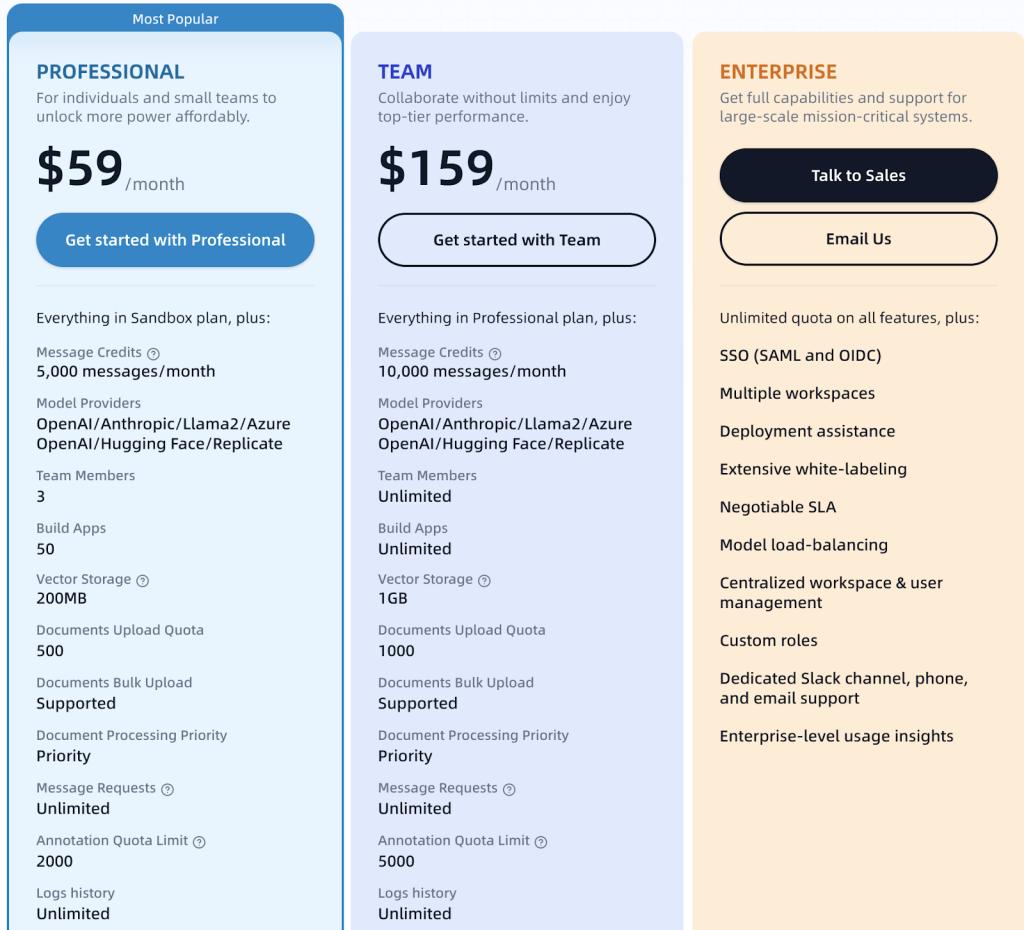

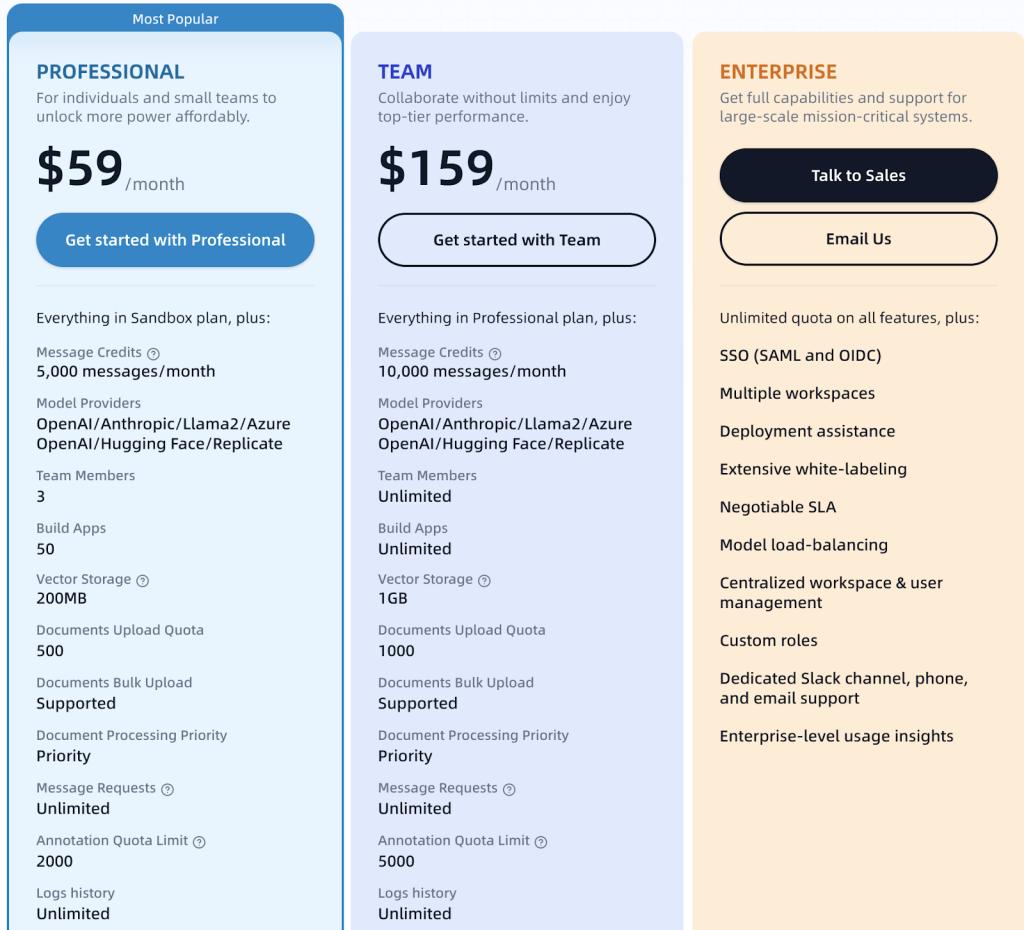

本格的にDifyを活かしたい方や、グループで使いたい方は有料プランを検討するといいでしょう。公式にはProfessionalプラン、Teamプラン、大きい組織向けのEnterpriseプランがあります。2024年10月時点では、Professionalプランが月59ドルで、無料プランより格段に多い1か月5,000回のやりとりや、最大50個のアプリを作れるようになっています。

Teamプランは月159ドルで、参加者が何人でもOK、アプリも無制限など、さらに充実した内容です。

Enterpriseプランは別途見積もりで、複数の作業場所を分ける機能や、IDをまとめて管理する仕組み、大企業向けのオプションなどがあります。

有料版では、文書を一度にたくさんアップできたり、特別な道具を追加できたり、専用のサポートを受けられたりするなど、仕事の現場でも使いやすい補強が用意されています。

自分の用途に合ったコースを選ぶといいでしょう。また、Difyの元になるプログラムを自分で運用して利用することもできます。その場合、ソフト自体の料金はかかりませんが、AIを動かすための外部費用やサーバー代などは別途必要になるので、その点には注意が必要です。

Difyは無料で試せて、商用利用もOK!自分に合ったプランを選んで、AIを活用した業務効率化を始めよう!

よくある質問

よくある質問をまとめました。

Difyのテキスト抽出ツールとは、具体的にどのような機能ですか?

ユーザーがアップロードしたPDF、Word、TXTなどの文書ファイルからテキスト情報を自動で抜き出し、後続のAI(LLM)が内容を理解・解析できるように準備する機能です。単に文字を取り出すだけでなく、AIが要約や質疑応答を行うための下準備を担います。

紙の書類をスキャナーで読み込んだ画像PDFの文字も抽出できますか?

いいえ, できません。Difyのテキスト抽出は、画像内の文字を認識するOCR(光学文字認識)機能とは異なります。そのため、スキャンしただけの画像ベースのPDFや写真ファイルには対応しておらず、元からテキストデータが含まれているファイルが対象となります。

Difyはどのような人におすすめですか?

プログラミングの専門知識がない方でも、「社内マニュアルの内容を質問できるチャットボットを作りたい」「複数の報告書から要点をまとめて比較したい」といった、特定の目的に合わせた文書活用AIアプリを簡単に作成したい人におすすめです。ファイルのアップロードからAIによる回答生成までを、一貫した流れで構築できます。

Difyは無料で利用できますか?また、ビジネスで利用しても問題ありませんか?

はい、個人での試用や小規模な利用に適した無料プラン(サンドボックス)が提供されています。また、Difyは商用利用が可能なライセンス(Apache License 2.0)で公開されているため、自社の業務効率化ツールとして導入するなど、ビジネス目的で活用することも問題ありません。