Webメディア運営者やコンテンツマーケターの皆さん、こんな悩みはありませんか?

「有益な情報が詰まったYouTube動画がたくさんあるのに、それを記事コンテンツにする時間がない…」

「文字起こしや構成作成に手間がかかりすぎて、なかなか記事化が進まない…」

日々、魅力的なコンテンツを生み出すために奮闘されている中で、動画資産の有効活用は大きな課題ですよね。特に、専門的な内容や長尺の動画となると、その労力は計り知れません。せっかくの価値ある情報が、動画という形式に閉じ込められたままになってしまうのは、非常にもったいない状況です。

そこで今回は、Difyを活用してYoutube動画からNoteの記事を制作するフローを紹介します!

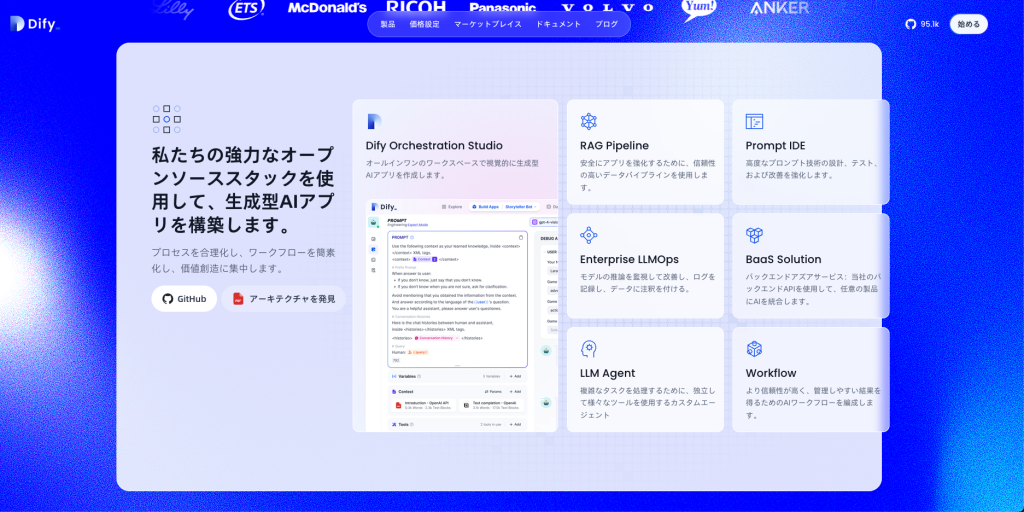

Difyとは?ノーコードでAIワークフローを構築できるツール

Difyは、プログラミングの知識がなくても、直感的なインターフェースでAIを活用したワークフローを構築できるプラットフォームです。まるでレゴブロックを組み合わせるように、様々なAI機能(テキスト生成、要約、翻訳など)や外部ツール連携を繋ぎ合わせ、独自の自動化プロセスを作成できます。

例えば、「YouTube動画のURLを入力したら、自動で文字起こしをして、要約を作成し、さらにブログ記事の構成案まで作ってくれる」といったワークフローも、Difyなら実現可能です。これにより、これまで手作業で行っていた多くの工程を自動化し、コンテンツ制作のスピードと効率を大幅に向上させることが期待できます。

専門家が語る!Dify部アンバサダー倉嶋将矢さんご紹介

今回は、このDifyを高度に活用し、まさに「YouTube動画のNote記事化」ワークフローを構築・実践されている専門家にお話を伺います。ご紹介するのは、Difyアンバサダーとしても活躍されている倉嶋将矢さんです!

倉嶋さんは、AI技術、特にDifyを用いた業務効率化やコンテンツ生成の分野で豊富な知見と実績をお持ちです。その活動は多岐にわたり、勉強会での登壇や技術情報の発信も積極的に行われています。今回は、倉嶋さんが実際に構築されたワークフローの詳細や、その背景にある考え方、さらには技術的なポイントまで、深く掘り下げていきます。

倉嶋 将矢(@krap730)

明治大学総合数理学部卒。生成AIによるアノテーションの研究を行っていた。現在は、AI戦略室でAI関連の開発や事業への活用を担当。 オウンドメディアの担当者を経て、現在はAIエンジニア。

この記事でわかること:Difyを使ったYouTube→Note記事化の全貌

この記事を最後までお読みいただければ、以下の点が明らかになります。

- Difyを使ってYouTube動画をNote記事に変換する具体的なワークフローの全体像

- 文字起こし、要約、記事生成など、各ステップでどのようなAIモデルやツールが使われているか

- AWS Lambdaなど、外部サービスとの連携による高度な機能の実装方法

- ワークフロー構築における実践的なTipsや注意点、試行錯誤のリアル

- Difyを活用してコンテンツ制作を効率化するための第一歩

倉嶋さんの貴重な経験と知見を通じて、皆さんのコンテンツ制作がより効率的で、質の高いものになるヒントがきっと見つかるはずです。

それでは、早速インタビューを始めましょう!

なぜDifyでYouTube動画をNote記事に?倉嶋さんに聞く開発の背景

このワークフローを作ろうと思ったきっかけ

倉嶋氏: このワークフロー開発の直接的なきっかけは、私自身が参加しているDify部の勉強会動画を有効活用したいと考えたことです。勉強会では毎回非常に有益な発表が行われるのですが、その内容が動画として残るだけで、なかなかテキストコンテンツとして流通しにくいという課題がありました。

動画を見る時間がない人や、後から特定の情報を検索したい人にとって、記事化されたコンテンツは非常に価値が高いと考えました。

一番の目的は勉強会動画の有効活用

倉嶋氏: 特に技術系の勉強会動画は内容が濃く、後から参照したい情報が満載です。しかし、動画のままでは「あの発表の、あの部分をもう一度確認したい」と思っても、探し出すのが大変ですよね。これを検索可能なテキスト記事にしておけば、情報の再利用性が格段に向上します。また、登壇者にとっても、自身の発表内容がより多くの人に届く機会が増えるというメリットがあります。コミュニティ全体の知識共有を促進するためにも、動画のテキスト化は重要だと感じていました。

手作業での記事化は限界…自動化への挑戦

倉嶋氏: ただ、実際に手作業で動画を記事化しようとすると、想像以上に時間がかかります。まず動画の文字起こしが必要ですが、これだけでも数時間単位の作業になり得ます。さらに、起こしたテキストを読みやすく整形し、構成を考え、記事として仕上げていく… これを毎回行うのは、現実的に継続が難しいと感じました。そこで、AI、特に当時注目していたDifyを活用して、この一連のプロセスを可能な限り自動化できないかと考えたのが、開発のスタート地点です。

実践!Difyワークフローの全貌:YouTube動画がNote記事になるまで

倉嶋さんが構築されたDifyワークフローの全体の流れを教えてください!

このコンテンツは会員限定です。 ログインして続きを表示